文|潇湘十二楼

编辑|潇湘十二楼

7月末的一场突发对峙,把黄岩岛这片南海焦点区域再次推上了国际舆论的风口浪尖。不同于以往的海上喊话,这次菲律宾人员是带着上膛的枪和镰刀闯进来的,动作不小,意图不明。

更让人瞠目的是,他们还携带了不明液体,疑似具备化学干扰能力。中国海警没有后退一步,用水炮和缆绳精准应对,6分钟内完成驱离,让整个局势在可控范围内迅速降温。

事件虽短,却是南海博弈的一次高强度缩影,背后藏着的,是一场多层次的战略较量。

对峙不是偶然,危险动作暴露升级意图

这一次,菲律宾不是“误闯”,而是有备而来。

根据中国海警现场录像显示,菲方人员不仅主动靠近黄岩岛泻湖区域,还携带5.56毫米口径AR-15步枪,枪口上膛,安全保险已取消。同时,还有人手持镰刀和金属切割工具,显然不是来钓鱼的。

更让人警觉的是,菲律宾人员两次挥洒不明液体,行为目的扑朔迷离。

海警专家分析,液体可能具有腐蚀性或短时间致盲功能,属于战术性干扰手段,显然超出了“民用补给”的范畴。

过去几年,菲律宾曾多次以“补给”为名,在仁爱礁非法加固“马德雷山号”,这次黄岩岛的闯入行动,很可能是一次试探性的升级。

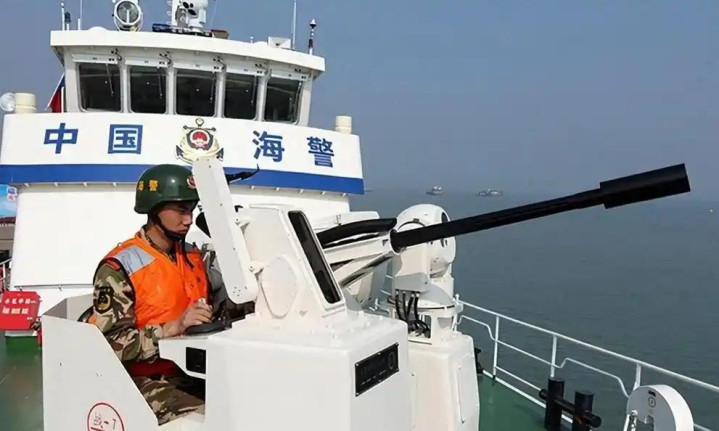

中方海警应对手段值得注意:没有贸然使用武力冲突,而是采用高压水炮精准干扰,再通过缆绳阻截船只推进路径,最终在6分钟内将其有效驱离。

这种“非对称执法”模式,既避免了正面对抗的升级,又牢牢把控了节奏与主动权。

从仁爱礁到黄岩岛,菲律宾“蚕食战术”早有前科

菲律宾在南海的动作,从来不是孤立事件。从“马德雷山号”1999年坐滩仁爱礁开始,这艘破旧的登陆舰就成了菲方在南海的“钉子户”。

表面上是“人道驻守”,实质上是一步步“实控化”,这些年还偷偷加固了钢筋混凝土结构,企图把非法占据变成既成事实。

这不是单点操作。1963年到1978年间,菲律宾通过“蚕食策略”,一口气非法侵占了南沙群岛中的中业岛、马欢岛、牛轭礁、司令礁等9个岛礁。

每一次行动都伴随着“和平补给”的话术,实则是军事化的逐步推进。

黄岩岛是中国传统渔区,早在1279年元代就已有渔民作业记录。2012年之后,中方加强了海警巡航,黄岩岛局势暂时稳定。

但这次菲方带枪闯入,释放了非常危险的信号。黄岩岛如果被“坐滩+补给”的模式复制,那将严重冲击地区现状,也将给中方的海上维权带来更大压力。

域外身影浮出水面,黄岩岛不是“孤岛事件”

菲律宾这次行动看似“单干”,但背后并不孤单。

根据《华尔街日报》今年5月的报道,美菲加强版防务协议已在2023年完成修订,新增的9个军事基地中,有3个位于吕宋岛北部,距离黄岩岛直线距离不足400公里,具备快速投送能力。

此外,澳大利亚与日本近年来频繁参与美菲在南海的“联合巡逻”。根据《金融时报》统计,2024年上半年,澳日舰机在南海活动次数已超过18次,明显带有“战略协同”的意味。

域外国家的军事存在,正在让南海争议变得更加复杂。

媒体叙事也在悄然变化。菲律宾媒体普遍将这次事件描述为“和平维权”,而西方主流媒体如《纽约时报》则引用匿名官员称“中方使用危险手段”。

同样的事件,被包装成完全不同的故事,这是舆论战最常见的操作。问题是,真正处在第一线的,是中国渔船和中国海警,真正承担风险的,也始终是中国。

海警执法方式的转型,背后是制度化的战略应对

这次6分钟快速驱离的处理效率,表面上看是反应快、技术好,实际上背后是中方执法体系的一次全面升级。

近年来,中国海警在南海建立了全天候雷达监控系统,配合AIS动态识别,可以在对方船只进入预警线时就提前布控。

此次事件中,海警船只提前在黄岩岛东北方向布防,形成“夹击+拦截”的战术闭环。整个驱离过程没有使用任何致命性武器,体现的是“克制性威慑”原则。

更关键的是,海警执法队伍已不再是临时拼凑,而是受过系统海事培训的专业部队。

根据《海警执法手册》2025年修订版,所有执法队员需通过心理应激测试和模拟冲突场景的实战训练,这才有了实地面对枪支威胁时的冷静处置。

中国的应对方式,正在从“临场判断”向“制度响应”转变。这不是一次简单的海上冲突,而是一整套国家能力的现场体现。

法理博弈持续升温,南海不是说理场,是讲实力的地方

在国际法层面,中国对黄岩岛的主权主张有着坚实的历史与法律依据。早在1935年中华民国政府公布的《南海诸岛位置图》中,黄岩岛就明确标注归属中国。

南海仲裁案虽被炒作多年,但包括俄罗斯、印度、巴西在内的超过50个国家明确表示不承认该裁决的法律效力。

更关键的是,根据《联合国海洋法公约》第298条,中国在签约时已明确排除强制仲裁程序,这意味着所谓“南海仲裁案”在程序上就不具备普遍适用性。

国际社会对此心知肚明,只是碍于政治利益,很多国家选择“装聋作哑”。

菲律宾在黄岩岛的动作,如果不能被及时遏制,未来可能复制到更多岛礁。对中方来说,每一次“不让步”,都是在维护整个南海的主权信用。

否则,一旦形成“闯得进、站得住”的先例,南海的博弈将从“执法问题”变成“主权危机”。

主权成本论:6分钟对峙的战略价值

这场6分钟的海上对峙,看似短暂,实则内涵丰富。中国海警用行动证明,黄岩岛不是谁想来就能来的“公共区域”。

在复杂的南海局势中,执法效率、冲突成本和主权信用之间,必须找到一个平衡点。这一次,中方找到了。

谁怕死谁就输了!中国海警惊心动魄的6分钟——北京日报客户端2025-08-01

中国海警仁爱礁海域执法影像首次披露:侵权人员向我方泼洒不明液体,还手持枪支威胁,海警6分钟成功处置——东南早报2025-08-01